[En bref] Le bâillement et le sommeil

Le passage de l’état d’éveil (ou état de veille) au sommeil ne se fait en général pas subitement. Parmi les signes qui invitent à dormir, le bâillement est caractéristique et facilement repérable. Le bâillement, comportement stéréotypé qui existe chez la plupart des vertébrés, reste mystérieux à bien des égards.

Qui bâille?

Le bâillement est un comportement très répandu chez les animaux. On l’a observé dans toutes les classes de vertébrés, chez des poissons, des amphibiens, des oiseaux, des reptiles, et chez beaucoup d’espèces de mammifères. Dès la naissance, l’être humain, comme d’autres animaux, bâille. On sait maintenant que le fœtus bâille dans l’utérus maternel.

Comment se déroule un bâillement ?

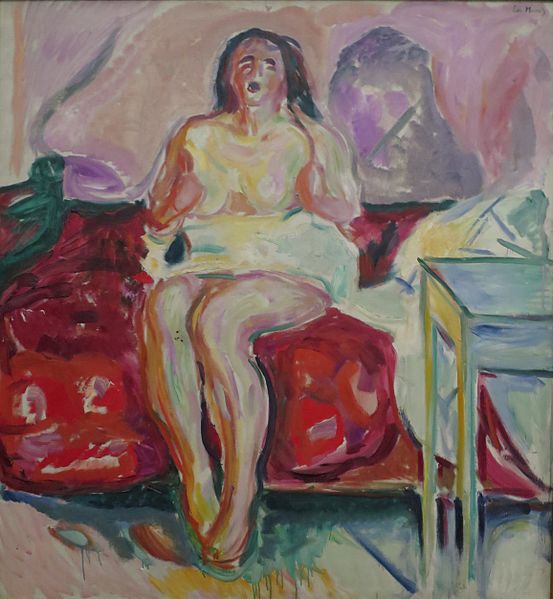

Le bâillement est un comportement stéréotypé. Il commence par une inspiration ample et lente, la bouche largement ouverte ; puis la respiration s’arrête brièvement, l’air restant bloqué dans la poitrine ; enfin une expiration se fait lentement et bruyamment. Les muscles respiratoires sont étirés, ainsi que ceux du visage et du cou. Les paupières se ferment avec tant de force qu’une larme peut perler. Puis les muscles concernés par le bâillement se relâchent. Une sensation de bien-être s’ensuit.

Quels signes peuvent accompagner le bâillement ?

La « pandiculation » est caractérisée par un étirement généralisé des muscles du corps. On étend les bras, on les porte au-dessus de la tête, on renverse la tête en arrière, tout en étirant les muscles de l’abdomen, des cuisses et des mollets ; on creuse le dos. La pandiculation se voit chez l’homme et chez les animaux. Elle est fréquente avant le sommeil, ainsi qu’au réveil.

Quand bâillons-nous ?

Il semble bien que l’état de somnolence déclenche le bâillement. On bâille le soir avant de s’endormir, le matin au réveil, dans la journée avant ou après une sieste.

On bâille aussi quand on fait des tâches monotones et répétitives (la conduite automobile sur l’autoroute), quand on s’ennuie, quand on est fatigué, … Dans ces situations, le bâillement agirait comme un signal d’alarme indiquant que notre vigilance baisse.

Le bâillement se produit dans d’autres situations comme la faim ou la satiété.

Combien de fois bâillons-nous par jour ?

C’est assez variable d’un individu à l’autre et selon l’âge. En moyenne, on bâille 5 à 10 fois par jour…

Le nombre de bâillements quotidiens est augmenté ou au contraire diminué dans certaines pathologies ou par certains traitements médicaux.

La vie en société (le savoir-vivre, la politesse) a–t-elle une influence sur le bâillement ?

Le bâillement survient de façon involontaire, comme un réflexe. Il est irrépressible, on ne peut pas l’empêcher. Mais on apprend à le diminuer, en minimisant l’ouverture de la bouche et l’expiration. On apprend à le dissimuler le plus possible, en mettant la main devant la bouche. On peut aussi l’accentuer. « Gardez-vous bien de bâiller (…). Si, par indisposition, quelquefois même par imitation, vous ne pouvez vous abstenir de bâiller, mettez la main ou votre mouchoir devant la bouche, et faites en sorte que personne ne s’en aperçoive. » Petit manuel de savoir-vivre – Bernardin-Béchet et fils, Libraires-Editeurs, 1866.

Pourquoi bâillons-nous ?

« Tout me lasse : je remorque avec peine mon ennui avec mes jours, et je vais partout bâillant ma vie. » Chateaubriand

Le rôle du bâillement reste encore mystérieux. Il est réflexe, il survient en dehors de notre volonté. La commande du bâillement se situe dans notre cerveau, les régions qu’elle implique sont connues et elles sont reliées entre elles.

Sa fonction principale serait de nous alerter lorsque notre vigilance baisse. C’est bien le cas lors de la conduite monotone sur l’autoroute : le bâillement signale qu’il est dangereux de continuer la route.

Lorsque le bâillement survient à la fin de la journée, il nous invite au sommeil. On peut accepter cette invitation ou la refuser.

Une des caractéristiques du bâillement, chez l’homme et certains mammifères, est qu’il est communicatif. Cette observation est simple à faire : voir quelqu’un bâiller nous fait bâiller. On imite l’autre involontairement, on entre en résonance avec lui. Le rôle et le mécanisme de cette « contagion » : manifestation d’empathie ? phénomène de cohésion du groupe ? sont encore hypothétiques.

Pourquoi mettre un « ^ » sur le « a » de bâiller ?

Le verbe bâiller vient du vieux français baaillier. Le double « a » est remplacé par l’accent circonflexe. On prononçait « baailler », en prolongeant le « a », comme pour imiter le long « a » du bâillement… On retrouve cette onomatopée en anglais yawn. On a envie de bâiller rien qu’en prononçant le mot.

Références

- Gupta, S., & Mittal, S. (2013). Yawning and its physiological significance. International Journal of Applied and Basic Medical Research, 3(1), 11.

- Daquin, G., Micallef, J., & Blin, O. (2001). Yawning. Sleep medicine reviews, 5(4), 299-312.

- Krestel, H., Bassetti, C. L., & Walusinski, O. (2018). Yawning—Its anatomy, chemistry, role, and pathological considerations. Progress in neurobiology, 161, 61-78.

- Provine, R. R. (1986). Yawning as a stereotyped action pattern and releasing stimulus. Ethology, 72(2), 109-122.

- Platek, S. M., Mohamed, F. B., & Gallup Jr, G. G. (2005). Contagious yawning and the brain. Cognitive brain research, 23(2-3), 448-452.

- Anderson, J. R., Myowa–Yamakoshi, M., & Matsuzawa, T. (2004). Contagious yawning in chimpanzees. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 271(suppl_6), S468-S470.

- Provine, R. R. (2012). Curious behavior: Yawning, laughing, hiccupping, and beyond. Harvard University Press.

- The surprising science of yawning, Maria Konnikova, The New Yorker, 14-4-20014

- Why do we yawn when we are tired? And why does it seem to be contagious?, Scientific American, 20-3-2002

Article rédigé par Anne Bernard-Delorme, mai 2020